Vieste presenta un bellissimo centro storico e un territorio ricco di tradizioni culturali, arte, archeologia e storia, la travagliata vicenda storica e gli eventi naturali ci hanno lasciato labili tracce del Medioevo, spesso distrutte o inglobate in successivi rifacimenti edilizi tra i monumenti e le aree di interesse storico.

Le ricerche archeologiche a Vieste

Ricerche archeologiche e scavi casuali nei depositi delle piane alluvionali hanno messo in luce alcune stazioni del Paleolitico inferiore e medio, databili da oltre 350 mila a 40 mila anni fa circa.

I ripari sottoroccia Ruggieri, del Macchione e di Sfinalicchio, nella fascia collinare costiera, recano incisioni della fine del Paleolitico superiore (12-11 mila anni fa circa). La miniera ipogea della Defensola si riferisce al Neolitico (VI millennio a.C. circa). Usata per lo sfruttamento dei filoni selciferi, è articolata in gallerie e salette, ove sono stati rinvenuti, in frammenti, vasi di ceramica incisa ed impressa, arnesi litici da scavo, lucerne litiche e rifiuti di pasto. Sempre allo stesso periodo risalgono alcune tracce di probabili strutture capannicole. Stazioni eneolitiche risalgono al III millennio a.C.

Sono riferibili alla protostoria i siti costieri, ove insistevano villaggi capannicoli dell’età del Bronzo medio, recente e finale (secc. XIV-X a.C.) e all’età arcaica (VII-VI sec. a.C.) alcune necropoli con tombe a fossa rettangolare incavate nella roccia e cuscino litico abbozzato sul fondo.

Necropoli del IV-I sec. a.C. si osservano a S. Salvatore.

Corredi funebri con ceramiche, monili bronzei e armi di ferro sono custoditi nel Museo Civico di Vieste. Sono di età classica le testimonianze epigrafiche votive del Carmine dedicate a Zeus e a Demetra e quelle della grotta del Faro dedicate a Venere Sosandra. D’epoca romana imperiale, tardoantica ed altomedievale sono i ruderi localizzati nei pressi della chiesetta rurale di Merino.

Il centro storico di Vieste tra arte e storia

Il centro storico di Vieste è antichissimo. Il primo insediamento si riferisce a capanne e sepolture del III millennio a.C. In età classica, assunse una piccola strutturazione urbana con mura di cinta, impianti termali e porto.

Articolate strutture ipogeiche cimiteriali (VI-VIII sec. d.C.) furono scavate nei pressi di Vieste e in alcune località del suo territorio.

Il centro antico di Vieste, d’impianto medievale, si presenta raccolto sulla groppa del costone che sale da sotto la Basilica Concattedrale fino al Castello ed è delimitato dal mare lungo due lati e verso N-NO da un muro di cinta che, a tratti, si estende dal Castello al baluardo della Punta di S. Francesco.

I monumenti e le aree di interesse storico e artistico a Vieste

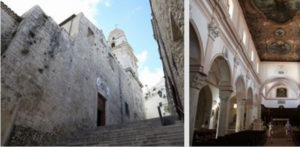

Basilica Concattedrale dell’Assunta. L’interno è diviso in tre navate chiuse in origine da absidi. Della fabbrica originaria si riconoscono la parete nord, dove si apre la porta laterale di accesso, sormontata da un archivolto decorato con motivi fitomorfi a bassissimo rilievo, le protomi zoomorfe, la monofora strombata e le sottili cornici con decorazioni a palmetta. Originali sono pure le colonne e i capitelli, nelle cui decorazioni sono evidenti gli influssi campano-beneventani, longobardi ed islamici. Posteriori all’impianto originario sono le cappelle sulle navate laterali ed il presbiterio prolungato al posto delle absidi.

Nella cappella del Popolo è venerata la statua lignea della Madonna di Merino, protettrice della Città.

Chiesa di S. Giovanni Battista. “Intus in eadem civitate Besti” fu edificata da Alfano “Marinensis et Bestesane ecclesie sedis episcopus”. La notizia è riportata in un documento del 1019. Ha subito rifacimenti nei secoli successivi. Ora è sede di auditorium.

Chiesa di S. Lorenzo. Una “ecclesiam Sancti Laurentii, que est fundata in ipsa pinna super portum Aviane” è citata in un documento del 1158. La chiesa, dissestata dall’apertura di una cava, è stata restaurata nel 1980.

Chiesa di S. Simeone. Chiamata più propriamente di S. Pietro di Alcantara e di S. Pasquale, per via dei due altari laterali consacrati, appunto, a questi santi. Era la chiesa dell’Hospitale, documentato nei secoli XVI-XVIII.

Chiesa di S. Caterina d’Alessandria o di S. Francesco. Pertinente all’antico mo-I nastero delle Clarisse fondato nel 1438 e distrutto nel sacco turco del 1480. Nel s 1546 è documentata la presenza dei Padri Conventuali Minori. Situato alla punta , estrema della città e inglobato, tra il XVI e il XVII secolo, nell’omonimo baluardo.

Chiesa di S. Maria di Costantinopoli e Convento dei Cappuccini. Prospicienti il lido di S. Lorenzo, sono sorti tra il 1634 e il 1642. Il convento fu chiuso nel 1867. All’interno della chiesa si ammirano la pala della Madonna in gloria tra Angeli e ^Santi del 1641 di Giovanni de Lo Preite ed il seicentesco Crocifisso ligneo.

Chiesa della Madonna delle Grazie. A sud dell’abitato, è denominata dal popolo Madonna della Libera. Annesso a questa chiesa, vi era anticamente un conventino, citato in una bolla papale dell’anno 1288. All’interno rimane della struttura originaria una cappella con volte a crociera costolate.

Chiesa di S. Croce di Gerusalemme. Fondata nel 1696, fu la prima parrocchia del Sobborgo ottocentesco.

Il Castello. Sito a SO del centro antico, fu edificato a strapiombo sul mare. Non si hanno notizie relative alla sua origine.

Torri costiere. Le continue scorrerie piratesche e gli attacchi della flotta ottomana, funestarono le coste del regno di Napoli, dagli ultimi decenni del secolo XV sino al Trattato di Tripoli del 1785, resero necessaria la realizzazione di un complesso sistema di torri di avvistamento e difesa.

“Chianghè Amérè”. La tradizione popolare vuole che durante il saccheggio di Dorghùt ré-is (18-26 luglio 1554), per suo ordine, gli inabili e i vecchi che non potevano essere trasportati e venduti come schiavi. Furono trucidati su di una roccia, che prese il nome di “Chianghè amérè”, cioè pietra amara o Chianca amara.

Seggio. Nei secoli XVII-XVIII, la piazza principale diventò quella del Seggio o del Sedile, su cui si affacciava l’edificio sede del governo dell’Università (il Comune dell’epoca).

Sobborgo. Progettato nel 1775, fu realizzato nei primi decenni dell’Ottocento. L’area fuori le mura, compresa tra la chiesa di S. Croce di Gerusalemme e le attuali corso L Fazzini, viale Italia e via S. Eufemia, costituì il nuovo rione di “Farlapòrté”. Conforme alle disposizioni urbanistiche murattiane, è caratterizzato da una maglia viaria ordinata a scacchiera con un largo asse centrale “u Stratone”.